Was ist Transfer-Formpressen?

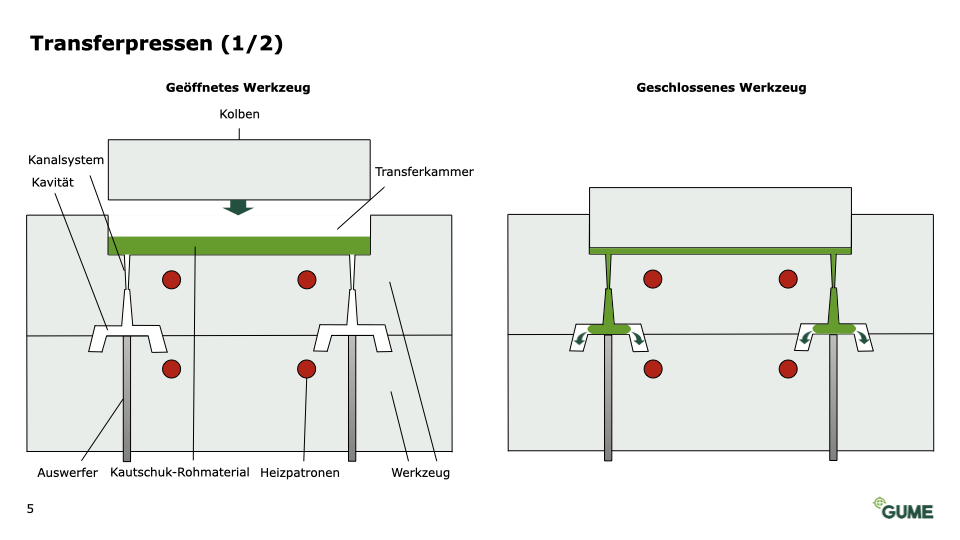

Das Transfer-Formpressen, auch bekannt unter den als Transferpressen oder unter der englischen Bezeichnung Transfer Molding, ist ein etabliertes Verfahren zur Herstellung von präzisen Formteilen aus Elastomeren, insbesondere in Verbindung mit Metalleinlegeteilen oder anderen Trägermaterialien. Dabei wird das Kautschuk-Rohmaterial in eine separate Kammer des Werkzeugs, der sogenannten Transferkammer, eingelegt und mit schließen des Werkzeugs von dort über Kanäle in die Kavitäten gepresst. In den Kavitäten erfolgt durch gezielte Temperaturführung die Vulkanisation.

Dieses Verfahren findet Anwendung insbesondere bei mittleren Stückzahlen, bei der Herstellung von Gummiverbundteilen und für Materialien, die beispielsweise aufgrund ihrer hohen Viskosität nicht oder nur limitiert für den Spritzguss geeignet sind. Es besticht durch Maßhaltigkeit, Reproduzierbarkeit, gute Skalierbarkeit durch einen geringeren manuellen Aufwand als beim Kompressions-Formpressen bei etwas höheren initialen Werkzeugkosten.

Die gängigen Alternativen zum Transfer-Formpressen bilden das eng verwandte Kompressions-Formpressen (Compression Molding) und das Spritzgießen (Injection Molding). Das Transfer-Formpressen wird auch als Weiterentwicklung bzw. Spezialform des Kompressions-Formpressens gesehen, da es sich von diesem hauptsächlich durch die Einbringung des Rohmaterials in eine separate Transferkammer statt direkt in die Kavitäten unterscheidet. Dadurch werden die Werkzeuge zwar verhältnismäßig komplexer, die Effizienz der Fertigung nimmt aber deutlich zu.

Aufbau und Funktion von Transfer-Formwerkzeugen

Als Formgeber und Reaktionsraum für die Vulkanisation übernimmt das Werkzeug mehrere kritische Funktionen: Es führt, formt, überträgt Druck und Temperatur – und gewährleistet dabei die prozesssichere Herstellung auch komplexer Gummiteile.

Transferformwerkzeuge werden in der Regel aus hochfestem, temperatur- und druckbeständigem Werkzeugstahl gefertigt. Häufig kommen ungehärtete oder gehärtete Werkzeugstähle, mit guter Wärmeleitfähigkeit zum Einsatz. Die thermische Leitfähigkeit des Werkstoffs ist dabei ebenso entscheidend wie seine Härte – denn nur so lassen sich gleichmäßige Temperaturprofile und replizierbare Prozesse realisieren. Im Gegensatz zum Kompressions-Formpressen kommen nur selten Aluminiumwerkzeuge zum Einsatz, da neben den höheren Anforderungen an Maßhaltigkeit durch Einsatz des zusätzlichen Kolbenelements insbesondere höhere Standzeiten erreicht werden müssen, da Transfer-Formpressen i.d.R. für höhere Stückzahlen als das Kompressions-Formpressen Anwendung finden. Für die Heiz- und Kühlplatten werden häufig Aluminium- oder Kupferlegierungen als Wärmeträger und -leiter verwendet, ergänzt durch elektrische oder dampfbeheizte Systeme.

Ein typisches Transferformwerkzeug besteht aus den folgenden Komponenten:

- Kolben(-platte): Ein Kolben, der das Vormaterial aus der Transferkammer in die Kavitäten presst. Der Kolben ist dabei Teil des Werkzeugs und nicht der Presse selbst. Auch Ausführungen mit mehreren Kolben und Transferkammern sind üblich.

- Ober- und Unterform (Werkzeughälften): Enthalten die Transferkammer sowie die Negative des Formteils.

- Heiz- und Kühlplatten: Erwärmen die Werkzeughälften auf die gewünschte Vulkanisationstemperatur (meist 160–200 °C) und sind gegenüber den Druckplatten thermisch isoliert. Oft werden anstelle von separaten Platten auch Heizelemente oder Kühlkanäle direkt in die Werkzeughälften integriert.

Dabei kann der Kolben klassisch rotationssymmetrisch ausgeführt sein, weist in der Praxis aber auch oft andere Geometrien auf. Insbesondere bei plattenförmigen Rohmaterial wird oft auch eine dünne rechteckige Metallplatte, die auf der Kautschukscheibe aufliegt, als Kolbenform verwendet.

Die Werkzeughälften haben in der Regel folgende Elemente:

- Transferkammer: Dient zum Einlegen des Kautschuk-Rohmaterials, meist in Streifen oder Plattenzuschnitten, und befindet sich oberhalb oder seitlich der Kavitäten.

- Kanal- oder Verteilersystem: Leitet das Rohmaterial bei Druck in die Kavitäten.

- Kavitäten (auch Formnester): Definieren als Negativform des zu fertigenden Teils dessen Geometrie und Oberfläche.

- Entlüftungskanäle: Leiten eingeschlossene Luft und entstehende Gase aus der Form.

- Zentrier- und Führungsbuchsen: Stellen die präzise Schließposition und Wiederholgenauigkeit sicher.

- Auswerfer: Erleichtern die Entnahme der Bauteile nach Öffnen des Werkzeugs.

Auch bei vorgegebener Bauteilgeometrie ist die Werkzeugkonstruktion und -fertigung nicht nur ein Kostenfaktor, sondern vor allem ein qualitätsbestimmendes Element des Gesamtprozesses, u.a. durch

- Kanalsystem: Die Dimensionierung und Positionierung des Kanalsystems hat einen zentralen Einfluss auf die Bauteilqualität, indem sie eine gleichmäßige und vollständige Befüllung der Kavitäten ermöglicht. Auch die Materialausbeute und damit die Kosten hängen bspw. von der Minimierung des Angussanteils ab.

- Formteilung: Die Wahl der Trennebene hat nicht nur einen Einfluss auf den Fertigungsprozess, bspw. die Entnehmbarkeit der Bauteile oder Aufwand für Entgratung, sondern auch auf die Qualität der Bauteile, bspw. durch veränderte Fließwege.

- Geometrie der Kavitäten: Diese muss exakt gewählt und gefertigt werden, entspricht dabei aber nicht notwendigerweise genau dem Bauteilnegativ, wenn bspw. Schrumpfung berücksichtigt werden muss.

- Oberflächengüte der Kavitäten: Die Oberflächengüte der Kavitäten ist der zentrale Einflussfaktor auf die Oberflächengüte des fertigen Bauteils. Während bei einfachen Bauteilen gefräste Werkzeugoberflächen oft ausreichen, kommt insbesondere bei Sichtteilen überwiegend Erodieren als Fertigungsverfahren zum Einsatz.

- Positionierung von Einlegeteilen: Bei Verbundteilen müssen die Einlegeteile, also die Nicht-Gummikomponenten, präzise fixiert, aber auch einfach einzulegen sein. Die Art der Positionierung hat entsprechend großen Einfluss auf Prozesssicherheit und Kosten.

- Transfer-Molding-Kaltkanal: Die Auslegung eines Kaltkanals beeinflusst maßgeblich Temperaturführung, Fließverhalten und Materialausnutzung. Eine effiziente Kühlung der Transfereinheit verhindert ungewollte Vulkanisation und ermöglicht die Wiederverwendung des Materials, was gleichmäßige Bauteilqualität und geringeren Ausschuss sicherstellt.

Insbesondere bei komplexen Geometrien oder hohen Stückzahlen kann eine Anpassung des Bauteildesigns für den Fertigungsprozess sinnvoll sein, um bspw. Hinterschneidungen zu vermeiden oder die Entformbarkeit durch Entformschrägen zu erleichtern.

Schritt-für-Schritt Ablauf des Transfer-Formpressens

Der Fertigungsablauf beim Transfer-Formpressen folgt einem klar definierten, reproduzierbaren Schema. Trotz der scheinbaren Einfachheit ist jeder Schritt mit technischen Stellgrößen verbunden, die präzise abgestimmt sein müssen, um eine gleichbleibende Bauteilqualität bei gleichzeitig wirtschaftlichem Ressourceneinsatz zu erzielen.

Schritt-für-Schritt-Ablauf

- Einlegen des Kautschuk-Rohmaterials

Das Rohmaterial wird meist in Form von Streifen oder Scheiben in die Transferkammer eingelegt. - Verschließen der Werkzeughälften

Zunächst werden die Werkzeughälften (Ober- und Unterform) über eine hydraulische Presse mit geregelter Schließkraft kraftschlüssig verschlossen. Anschließend presst ein Kolben das Rohmaterial mit einer definierten Kraft – typischerweise zwischen 30 und 200 Tonnen, durch ein Kanalsystem gezielt in die geschlossenen Kavitäten. Für eine gleichmäßige und fehlerfreie Füllung müssen dabei Fließweg, Viskosität und Entlüftungsverhalten exakt aufeinander abgestimmt sein. - Temperaturführung und Vulkanisieren

Die Werkzeughälften sind über separate Heizplatten oder integrierte Heizpatronen, Dampf oder Öl je nach Werkstoff und Vernetzungssystem auf 120 bis 220 °C aufgeheizt – abhängig vom Werkstoff. Die Verweilzeit in der Form, also die Vulkanisationszeit, richtet sich nach:

- Werkstoff und Vernetzungssystem (Peroxid, Schwefel etc.)

- Wandstärke des Bauteils

- Werkzeugauslegung (Massenverhältnisse, Wärmeträgheit)

Typische Zykluszeiten liegen zwischen 2 und 15 Minuten, können bei dickwandigen oder mehrlagigen Teilen jedoch deutlich höher ausfallen. Durch die Vernetzung wird der Kautschuk zum Gummi / Elastomer.

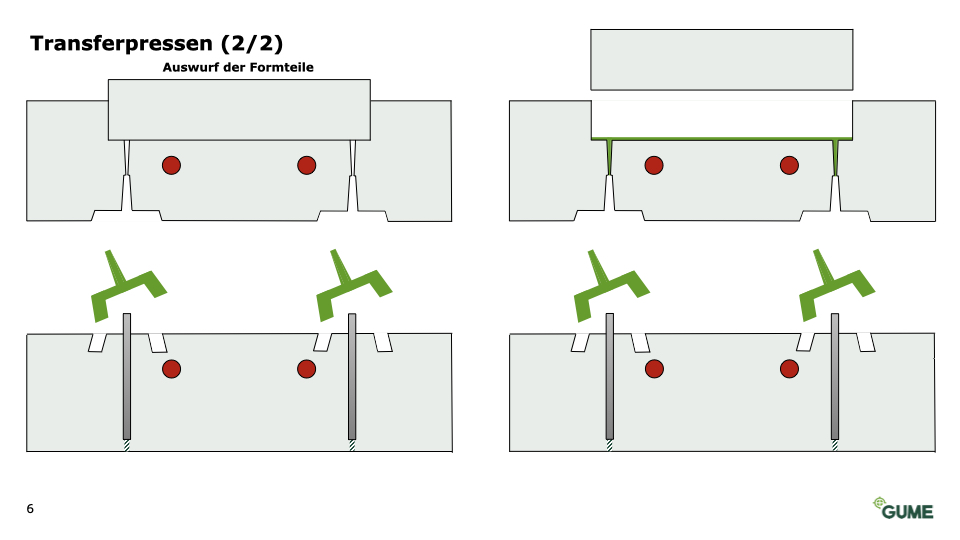

- Öffnen, Entformen und Nachbearbeiten

Nach erfolgter Vulkanisation wird das Werkzeug geöffnet. Die Entformung erfolgt manuell, mechanisch über Auswerfer oder durch Druckluft. In der Regel folgt eine Post processing:

- Entfernen von Graten

- Mechanisch, z.B. Trowalisieren

- Thermisch z.B. Gefrierentgraten

- Manuell, z.B. per Skalpell, Schere, Abriss

- Optische Prüfung und ggf. Maßkontrolle und Härteprüfung

- Beschichten, z.B. Talkumierung

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Transferpressens vor dem Kolbenhub (oben links), während des Pressens (oben rechts), beim Auswurf des fertigen Produkts (unten links) und Anheben des Kolbens (unten rechts)

Kritische Prozessparameter – Steuerung der Bauteilqualität

Drei zentrale physikalische Prozessparameter beeinflussen unmittelbar das Ergebnis:

- Temperatur: Zu geringe Temperaturen führen zu Untervulkanisation (klebrige Oberflächen, reduzierte Festigkeit, DVR, Maßhaltigkeit, usw.), zu hohe Temperaturen zu Übervulkanisation (Versprödung, Maßverzug).

- Druck: Zu niedriger Druck verursacht Lufteinschlüsse oder Füllfehler, zu hoher Druck kann das Werkzeug schädigen oder zu erhöhter Gratbildung führen.

- Zeit: Die Haltezeit muss ausreichend für vollständige Vernetzung sein, ohne die Zykluszeit unnötig zu verlängern. Untervernetzte Teile sind mechanisch instabil und nicht einsatzfähig.

Diese Parameter wirken interdependent: Eine Temperaturerhöhung kann beispielsweise eine kürzere Zeit kompensieren, allerdings nur im materialspezifisch zulässigen Bereich. Entsprechend ist eine exakte Prozessführung mit validierten Rezepturen und hinterlegten Presszyklen essenziell, insbesondere bei qualitätskritischen Anwendungen.

Wirtschaftliche Kennzahlen im Formpressprozess

Neben der Bauteilqualität sind auch wirtschaftliche Aspekte entscheidend für die Bewertung eines Formpressprozesses. Typische Kennzahlen sind:

- Zykluszeit [s oder min]: direkt abhängig von Heizphase, Vulkanisationszeit und Entformung

- Formnutzungsgrad [%]: Verhältnis von Kavitäten zur Werkzeuggesamtfläche

- Ausschussquote [%]: Fehlerhafte Teile pro Charge

- Materialausbeute [%]: Anteil des Rohmaterials, der im Gutteil verbleibt

- Gratanteil [g/Teil]: Indikator für Materialverlust und Nachbearbeitungsaufwand

- Rüstzeit [min/Los]: Aufwand für Werkzeugwechsel und Anlauf

Ziel ist es, über prozessstabile Parametersteuerung und präzise Werkzeugtechnik hohe Wiederholgenauigkeit bei minimalem Ausschuss zu realisieren.

Materialien für das Transfer-Formpressen: Welche Elastomere eignen sich und warum?

Ähnlich dem Kompressions-Formpressen kann auch das Transfer-Formpressen zur Verarbeitung nahezu aller Elastomere eingesetzt werden. Ausnahmen bilden lediglich Thermoplastische Elastomere (TPE) oder Elastomere mit besonders kurzen Topfzeiten, die im Spritzgussverfahren verarbeitet werden.

Verglichen mit dem Kompressions-Formpressen spielen die Fließfähigkeit unter Druck und die Resistenz gegen Scherbeanspruchung eine wichtigere Rolle, da das Rohmaterial vor der Formgebung noch über das Kanalsystem in die Kavitäten gepresst werden muss. Die gängigen Elastomere für das Transfer-Formpressen sind dennoch identisch:

Elastomere für das Transfer-Formpressen

- NR (Naturkautschuk)

Gute mechanische Eigenschaften, hohe Rückprallelastizität und Abriebfestigkeit. Eingesetzt in dynamischen Anwendungen, etwa bei Schwingungselementen oder Dämpfern. - NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)

Öl-, Fett- und Kraftstoffbeständig. Universell einsetzbar in Dichtungen, Membranen und Schläuchen in hydraulischen Systemen. - HNBR (Hydrierter NBR)

Kombination aus chemischer Beständigkeit und hoher mechanischer Festigkeit. Eingesetzt in anspruchsvollen Dichtungs- und Lageranwendungen. - EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Exzellente Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit. Besonders geeignet für Anwendungen im Außenbereich, in der Bau- und Fahrzeugtechnik. - VMQ / FVMQ (Silikon / Fluorsilikon)

Hohe thermische Stabilität, Flexibilität bei tiefen Temperaturen, hervorragende Isoliereigenschaften. Optimal für Medizin- und Lebensmitteltechnik sowie Anwendungen mit extremem Temperaturgradient. - CR (Chloropren-Kautschuk, z. B. Neopren)

Flammhemmend, alterungsbeständig, gut haftend auf Metallen – häufig in Gummi-Metall-Verbindungen eingesetzt. - FKM (Fluorkautschuk)

Hochtemperatur- und chemikalienbeständiger Elastomer, der vor allem in anspruchsvollen Anwendungen wie Dichtungen, Schläuchen und O-Ringen in der Automobil-, Chemie- und Luftfahrindustrie eingesetzt wird.

Einfluss der Materialeigenschaften auf den Formprozess

Die Wahl des Werkstoffs bestimmt nicht nur die Eigenschaften des Endprodukts, sondern hat auch wesentlichen Einfluss auf den Formgebungsprozess:

- Viskosität der Mischung beeinflusst das Fließverhalten – hochviskose Materialien benötigen höhere Schließkräfte.

- Reaktivität des Vernetzungssystems (z. B. Peroxid vs. Schwefel) beeinflusst Zykluszeit und Temperaturführung.

- Thermisches Verhalten wirkt sich auf Entformung und Schrumpfung aus.

Die Kombination aus Werkstoff, Formteilgeometrie, Werkzeugauslegung und Prozessparametern muss daher systematisch abgestimmt werden – insbesondere in regulierten Branchen, in denen Validierung und Bauteilfreigaben auf exakten Werkstoffkennwerten basieren.

Materialauswahl als strategischer Hebel

Die richtige Werkstoffwahl ist nicht nur technisch entscheidend, sondern auch wirtschaftlich relevant. Faktoren wie Materialpreis pro kg, Ausschussquote, Nachbearbeitungsaufwand und Lagerfähigkeit wirken sich direkt auf die Stückkosten und Prozessstabilität aus. Daher wird in der Praxis häufig mit werkstofftechnischen Optimierungen gearbeitet, etwa durch:

- Substitution teurer Fluorelastomere durch optimierte HNBR- oder EPDM-Mischungen

- Einsatz von Mehrkomponentenverbindungen (Hart-Weich-Verbundteile)

- Anpassung der Rezeptur an spezifische Kavitätengeometrien oder -größen

Wann ist Transfer-Formpressen die richtige Wahl?

Das Transfer-Formpressen ist nur eines von mehreren etablierten Verfahren zur Herstellung technischer Gummibauteile. Die drei geläufigsten diskreten Verfahren sind dabei das Kompressions-Formpressen (Compression Molding), das Transfer-Formpressen (Transfer Molding) und das Spritzgießen (Injection Molding). Jedes dieser Verfahren folgt eigenen Prinzipien, erfordert spezifische Werkzeuge und bietet unterschiedliche Vorteile je nach Bauteilgeometrie, Stückzahl, Materialeigenschaft und wirtschaftlichem Kontext. Das geläufigste kontinuierliche Verfahren hingegen ist die Extrusion.

Dabei sind Transfer- und Kompressions-Formpressen eng miteinander verwandt. Im Gegensatz zum Transfer-Formpressen, wird das Rohmaterial beim Kompressions-Formpressen direkt in die Kavitäten eingelegt und dort verpresst.

Beim Spritzgießen dagegen wird der Werkstoff plastifiziert und unter hohem Druck direkt in die Form gespritzt. Dadurch ist es ideal geeignet für hohe Stückzahlen, aber mit hohen Werkzeugkosten verbunden und nur für eine eingeschränkte Auswahl an Elastomeren geeignet.

1. Detaillierter Technologievergleich

| Kriterium | Compression molding | Transfer molding | Spritzgießen |

| Seriengröße | Klein- bis Mittelserie | Mittelserie | Mittel- bis Großserie |

| Materialvielfalt | Sehr Hoch | Hoch | Begrenzt |

| Automatisierbarkeit | Gering | Mittel | Hoch |

| Werkzeugkosten | Gering bis mittel | Mittel bis hoch | Hoch |

| Zykluszeit | Mittel bis lang | Mittel | Kurz |

| Verbundteilfertigung | Gut geeignet | Gut geeignet | Eingeschränkt geeignet |

2. Vorteile und Nachteile des Transfer-Formenpressens im Überblick

Vorteile:

- Gute Maßhaltigkeit und Reproduzierbarkeit, auch bei komplexen Bauteilen

- Hohe Materialvielfalt verarbeitbar

- Gut geeignet für dickwandige Bauteile

- Sehr gut geeignet für Gummiverbundteile (z. B. Gummi-Metall-Verbindungen)

- Niedriger Gratanteil, durch kontrollierte Füllung geschlossener Kavitäten

- Flexibel einsetzbar, ideal bei mittleren Serien und breiten Produktvarianten

Nachteile und Grenzen:

- Längere Zykluszeiten als Spritzguss bei vergleichbarer Bauteilkomplexität

- Materialverluste durch Anguss im Kanalsystem und verbleibende Rohmaterial-Reste in der Transferkammer

- Manueller Aufwand beim Einlegen / Entnehmen, sofern nicht automatisiert

Fazit

Transfer-Formpressen ist ein Standardverfahren in der Gummiproduktion. Es ist die richtige strategische Wahl besonders bei:

- Seriengrößen von ca. 1.000 bis 100.000 Stück pro Jahr, bei denen das Verhältnis von Werkzeugkosten zu Teilepreis wirtschaftlich bleibt,

- Gummi-Verbundteilen, etwa Gummi-Metall-Verbindungen, und

- Materialien, die für Spritzguss nicht oder nur limitiert geeignet sind.

- Kleinteilen mit hoher Kavitätenzahl

Das Transfer-Formpressen überzeugt durch Maßhaltigkeit, Reproduzierbarkeit, gute Skalierbarkeit durch einen geringeren manuellen Aufwand als beim Kompressions-Formpressen bei etwas höheren initialen Werkzeugkosten.